Índice

Muchas de las palabras con ji que actualmente se usan provienen de fuentes tan variadas como el latín clásico, el árabe hispánico, lenguas indígenas de América e incluso, préstamos modernos de idiomas europeos y anglosajones. A través de un recorrido por sus raíces etimológicas, cambios fonéticos medievales y clasificación por origen, descubriremos cómo la combinación ji ha dejado una huella profunda en el español contemporáneo.

En la lengua española, la secuencia ortográfica ji representa el fonema /x/ ante la vocal i, un sonido que ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de los siglos.

Para comprender el origen de las palabras con ji, es esencial revisar sus raíces en varias lenguas:

Latín: aunque en esta lengua no existía la letra j, sí el fonema /x/ ante e, i, que, en el paso al español medieval, se grafió primero como x y, luego, tras la reforma ortográfica del siglo XVI, pasó a j. Al respecto, muchas voces latinas adoptaron finalmente la secuencia ji según las nuevas reglas.

Árabe hispánico: durante siglos de contacto en la Península Ibérica, el árabe aportó multitud de términos adaptados al romance castellano. Por lo tanto, palabras como jirafa (del árabe clásico zarāfa) y jinete (del árabe hispánico zindī) incorporaron la j para reflejar fielmente su pronunciación original.

Lenguas indígenas americanas: en el proceso de mestizaje lingüístico, algunas voces provenientes del náhuatl y otras lenguas autóctonas se transcribieron con ji. Un ejemplo es jícara (de xicalli en náhuatl) o jícama, la raíz rota de una leguminosa, que adaptaron su sonido inicial.

Préstamos modernos: con la llegada de anglicismos y galicismos que contienen sonidos similares a /dʒ/ o /dʑ/, el español suele emplear la grafía j ante i para aproximar esos fonemas, dando lugar a neologismos como jingle o jazz en contextos coloquiales.

En el paso del latín al español medieval, los escribanos debieron resolver cómo representar un sonido cuya intensidad no encontraba equivalencia en el alfabeto romance.

Así pues, la sustitución de x por j permitió uniformar grafías y diferenciar claramente el fonema /x/ de otros sonidos.

Esta decisión ortográfica, consolidada en las primeras gramáticas del castellano renacentista, fue clave para la estandarización de cientos de vocablos.

Asimismo, esta diversidad de procedencias etimológicas manifiesta la riqueza del español como lengua de contacto.

Desde los espacios urbanos de Al-Ándalus hasta los pueblos del Nuevo Mundo, la secuencia ji ha servido para capturar matices fonéticos ajenos al sistema original del latín, ofreciendo una ventana a la historia de nuestros vocablos.

La evolución del dígrafo ji en el español está marcada por varias etapas decisivas:

La escritura medieval reflejaba la sonoridad de la época, en la que el dígrafo x y la letra j competían gráficamente por representar variantes de la misma oclusiva fricativa.

Por lo tanto, la consolidación del uso exclusivo de j ante i y e facilitó la enseñanza del castellano en la imprenta, contribuyendo a una alfabetización más homogénea.

Además, los dialectos meridionales de España tienden a aspirar la j, mientras que, en el interior peninsular y gran parte de América, se mantiene una fricativa velar sonora más intensa.

Este fenómeno, junto al seseo y el yeísmo, subraya la adaptabilidad del español y la resistencia de la secuencia ji ante mutaciones fonéticas locales.

Más allá de su origen, es útil categorizar las palabras con ji según su función semántica y ámbito de uso:

Esta clasificación semántica ayuda a visualizar la amplitud de usos de ji, desde la lengua culta hasta la jerga popular, pasando por los términos agrícolas, náuticos, zoológicos y técnicos.

Además, dichas categorías se solapan en ocasiones, de manera que, un arabismo puede convertirse en cultismo técnico (jiribilla en textiles) y un americanismo en neologismo global (jíbaro como etnónimo).

De este modo, la frontera entre los grupos se vuelve permeable, demostrando la dinámica evolución del español.

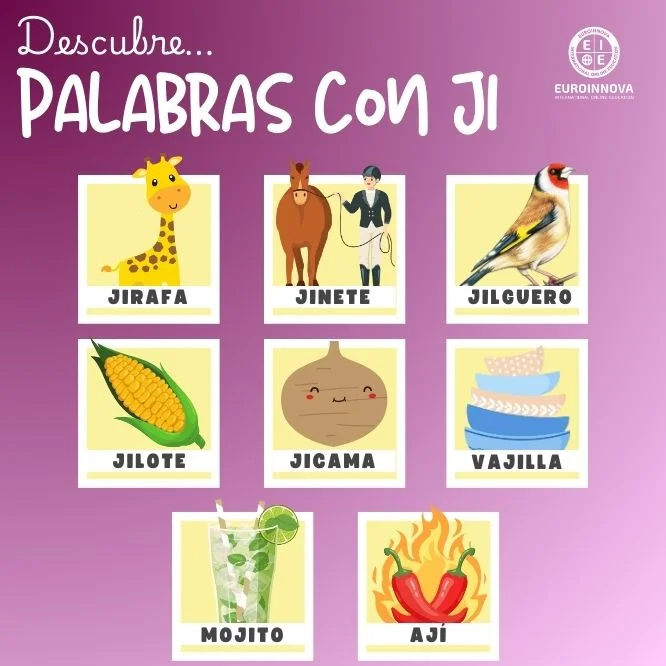

Para ilustrar estas categorías, a continuación, describiremos 10 palabras con ji de uso común y algunos regionalismos significativos:

Este mamífero africano se caracteriza por su cuello largo y manchas únicas. Su nombre procede del árabe clásico zarāfa, adaptado al romance durante la Edad Media.

Es una de las palabras con ji al principio que se trata de una persona experta en montar a caballo, habitual en relatos históricos y literarios. Deriva del árabe hispánico zindī, que denotaba al jinete en la corte andalusí.

Se refiere a un pedazo rasgado de tela, papel o incluso de paisaje. Su origen es onomatopéyico, imitando el sonido del desgarro: ji–rón.

Esta es una de las palabras con ji al inicio que consiste en un molusco cefalópodo similar al calamar, muy apreciado en la cocina mediterránea. Proviene de la palabra latina cippia, que designaba a la sepia.

Es una de las palabras con ji en castellano que hace referencia a una vasija hecha de cáscara de fruto, usada para beber chocolate o semillas tostadas. Su etimología es náhuatl (xicalli), adaptada al castellano colonial.

Tubérculo de sabor dulce y textura crujiente, común en la gastronomía mexicana. Su nombre también viene del náhuatl xicamatl, “raíz revoltosa”.

Ave canora de plumaje amarillo y dieta de semillas. Del latín silvia, pasó al romance para nombrar este pajarillo presente en Europa y América.

En Puerto Rico y varias regiones andinas, designa al campesino o habitante rural. Proviene del tupí-guaraní jivaro, adaptado por los colonizadores.

Sombrero de paja toquilla originario de Ecuador, famoso por su finura. Toma su nombre de la región de Jipijapa, en la provincia de Manabí.

Consiste en una de las palabras con ji cortas, siendo utilizada en algunas zonas de México para nombrar al guía de cacería o al ave silvestre que acompaña al pescador. Su raíz es incierta, pero refleja un americanismo local.

Las palabras con ji en español han demostrado una capacidad de adaptación sin parangón, que comprende desde las primitivas grafías medievales hasta la ortografía actual, pasando por préstamos árabes, herencias indígenas y neologismos anglosajones.

Así pues, cada una de estas, encierra un fragmento de historia, ya sea la huella de Al-Ándalus, las voces de los pueblos originarios o la influencia de culturas lejanas, lo que refuerza la idea de que toda lengua es un organismo vivo, en constante diálogo con su pasado y su entorno.

Quizá te interesa leer sobre...

¡Muchas gracias!

Hemos recibido correctamente tus datos. En breve nos pondremos en contacto contigo.